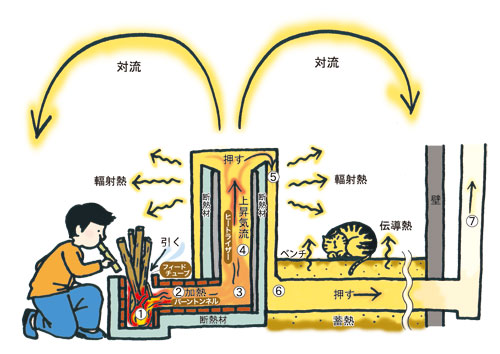

ロケットストーブの燃焼構造の説明

ロケットストーブは、ヒートライザーと呼ばれる煙突とバーントンネルと呼ばれる燃焼室に特徴があります。

出典)月刊 現代農業

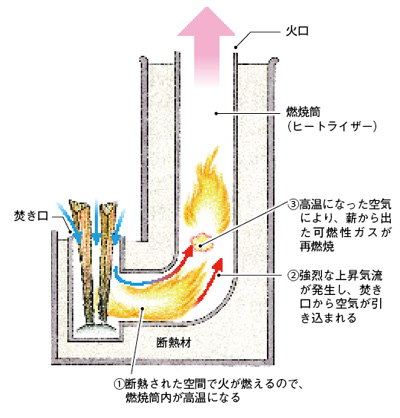

まず、ヒートライザーとはしっかりと断熱された煙突のことで、ここに高温の燃焼ガスが流れ込むことによって、煙突内に強烈な上昇気流が生じます。

ヒートライザーが短くても、そこに生じる上昇気流は強く、引きの強い煙突になり、火をつけた後、焚き口から煙が出てこないぐらい空気がロケットストーブの中に吸い込まれていきます。

これは煙突効果の計算式を理解するとよく分かってくると思います。

⊿P=C・h((1/To)ー(1/Ti))

⊿P;生じる圧力差[Pa]

C;定数

h;煙突の高さ[m]

To;外気の絶対温度[K]

Ti;煙突内の平均温度[K]

式に書くと難しく感じてしまいますが、煙突内の排気ガスを押し出す力を生み出す圧力差⊿Pを大きくするためには、煙突の高さhを大きくするか、煙突内の平均温度Tiを大きくするような設計をする必要があることが分かってきます。

ロケットストーブは基本的にはこの式の中にある煙突内の平均温度Tiを大きくすることに着目したもので、煙突部を断熱することによって煙突内部の平均温度を上げて煙突効果を大きくするような仕組みになっています。

次にバーントンネルという燃焼室ですが、これもヒートライザーと同様に断熱します。

すると燃焼室の温度が上がるため、比較的長い間高温状態を保ちながらヒートライザーの出口まで流れていきます。

出典)月刊 現代農業2013年12月号

ここで着目したいのは、先程の煙突効果のところでお話したように、ロケットストーブは煙突効果による排気力が高まる設計になっているため、バーントンネル内はかなり速く、かつ乱れた(渦を巻くような)状態で空気が流れています。

その結果、燃焼に必要な酸素の一部がバーントンネル内を暖められながら素通りすることが頻繁にあり、それが高温のヒートライザー部まで到達し、そこにある未燃焼ガスと反応することによりヒートライザー内で二次燃焼が引き起こされます。

この燃焼によってさらにヒートライザー内の温度が上がり、その結果、煙突効果による排気力が高まり、吸気口から吸い込まれる空気の量が増え、燃焼が強まるというような循環を繰り返すのがロケットストーブの特徴です。

シンプルな構造でポイントさえ抑えれば誰にでも簡単に二次燃焼を誘発させるこのヒートライザー部とバーントンネル部の断熱構造がロケットストーブのいいところです。

このことを理解すると、ペール缶ロケットストーブはシンプルな部材で先ほどお話した仕組みを再現している事が良く分かりますね。

ここで注意しておきたいことは、燃焼室からヒートライザー部までの間に調理部などを設けてヒートライザーに流入する排気ガスの温度を下げてしまうと、ロケットストーブ特有の強い空気の引き込みや二次燃焼を妨げる要因になってしまうことがあります。

また、先程の煙突効果の計算式のところで出てきたように、煙突高さhもロケットストーブの引き込みの強さを大きく左右する要因になりますので、ヒートライザー部が短いものは空気の吸い込みが弱くなってしまうでしょう。

この煙突効果やそれによって引き起こされる二次燃焼の仕組みを理解すれば、どのロケットストーブが空気の吸込みが強くて、力強く二次燃焼を生み出せるかよく分かりますので、ぜひこのあたりのことをしっかりと理解しておきましょう。

また、このことを理解できるようになると、一般的な薪ストーブとロケットストーブとの違いも明確にわかるようになってきますので、どんどんロケットストーブを勉強することが楽しみになってきますよ。

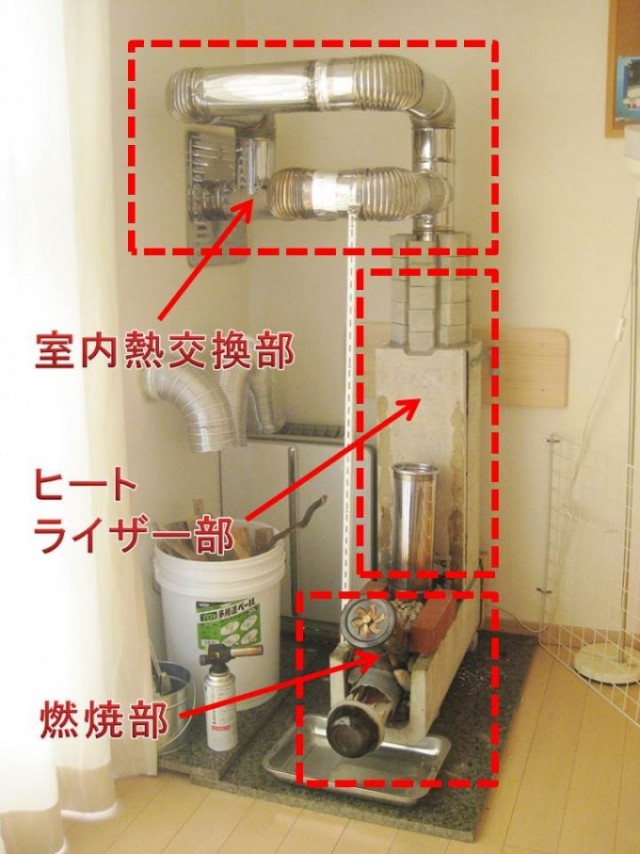

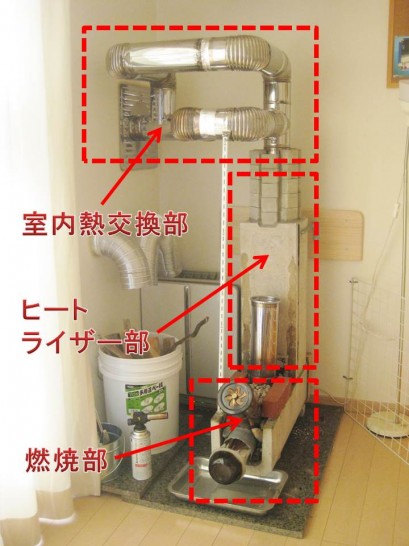

今回自作した室内暖房用ロケットストーブの全体像

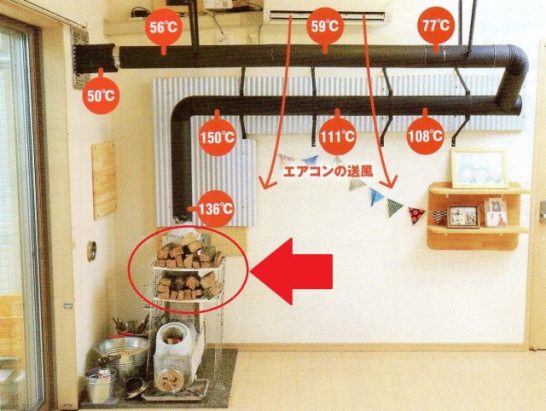

私が自作したロケットストーブは、ホームセンターで売っている材料を使って板間のリビングダイニングの暖房用として使えます。

このロケットストーブの構造は機能的に分類すると、以下の4つに分けることが出来ます。

- 燃焼部;薪を燃焼させたり、薪を投入、灰を排出する

- ヒートライザー部;断熱された垂直が煙突燃焼後の空気を強力に押し出す

- 室内熱交換部;燃焼後の高温のガスから熱を取り出す

- 室外煙突部;燃焼後のガスを室外に排出する

次のページでは、それぞれの部位について詳しくみていきましょう。