私が参考にしたロケットストーブまとめ

ロケットストーブの原理を理解する第一歩は、いろんな種類のロケットストーブを眺めながら感覚的にその構造を理解することだと思います。

私がすばらしいなぁと感じたロケットストーブをまとめて紹介しておきます。

屋外用のロケットストーブといえばペール缶を使ったロケットストーブ。詳しい作り方が紹介されています。

ペール缶以外にも一斗缶で作るロケットストーブもありました。詳しい作り方が紹介されています。

ただし、ペール缶で作るロケットストーブは薪を燃やす部分(燃焼室からヒートライザーまで)をステンレス煙突で構成するため、耐久性がありません。

実際に、室内暖房用として一日あたり7~8時間使い続けると、半月ほどでこのような状態になってしまいます。

ペール缶ロケットストーブはアウトドアや災害時、またはロケットストーブの実験勉強用に使うという感じで作成すると良いでしょう。

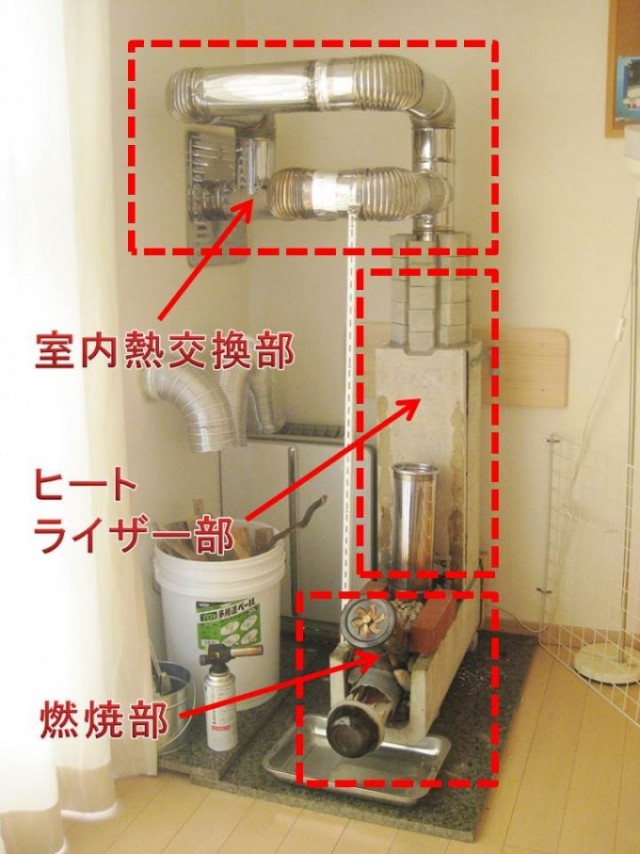

次はペール缶を利用した屋外用のロケットストーブではなく、室内暖房用として活用できるロケットストーブを紹介していきます。

給湯や床暖房も出来る自作ロケットストーブを作った人がいました。設計図から課題を克服したプロセスまで載っているので参考になりますよ。

大量のレンガを使用しているため蓄熱性に優れたロケットストーブ。デザイン性も高いのが特徴。こちらも設計図から、組み立ての様子などがよく分かります。

出典)ロケットストーブ|家具工房 一木 (いちもく)

外国などで多く作られている排熱を徹底的に利用できるベンチシート付のロケットストーブ。家を大幅に改造してもOKという人は、こういう形にしてもいいですね。

世の中にある自作ロケットストーブをこうやってたくさん眺めていくと、なんとなくロケットストーブのイメージが出来上がってきたのではないでしょうか?

次のページでは、ロケットストーブの燃焼構造の説明についてお話ししていきます。